Desde hace muchos años, la atracción por el modo de vida de los nómadas se ha convertido para mí en una obsesión. Por casualidad, hojeando anotaciones sobre desplazamientos humanos en Asia, encontré unas reseñas sobre los Raute, el último pueblo nómada de Nepal. La falta de datos y las pocas imágenes disponibles, fueron el detonante para recabar información y contactos que me permitiesen acceder hasta un lugar remoto del pre-Himalaya con el fin de poder encontrarme con ellos. Un trabajo que supuso casi un año de gestiones. Las primeras noticias que se tienen de este grupo étnico son de 1974, cuando el estudiante de antropología de la universidad de Viena Johan Reinhard publicó las primeras notas y fotografías.

Anup, mi contacto en Katmandú, consiguió comunicarse con la única persona que desde hace décadas sigue y protege a una comunidad cada vez más escasa y en riesgo de extinción cultural – actualmente quedan entre 140 y 150 individuos- Puso a mi disposición un vehículo y dos nepalíes que servirían de traductores y mediadores con el pueblo Raute.

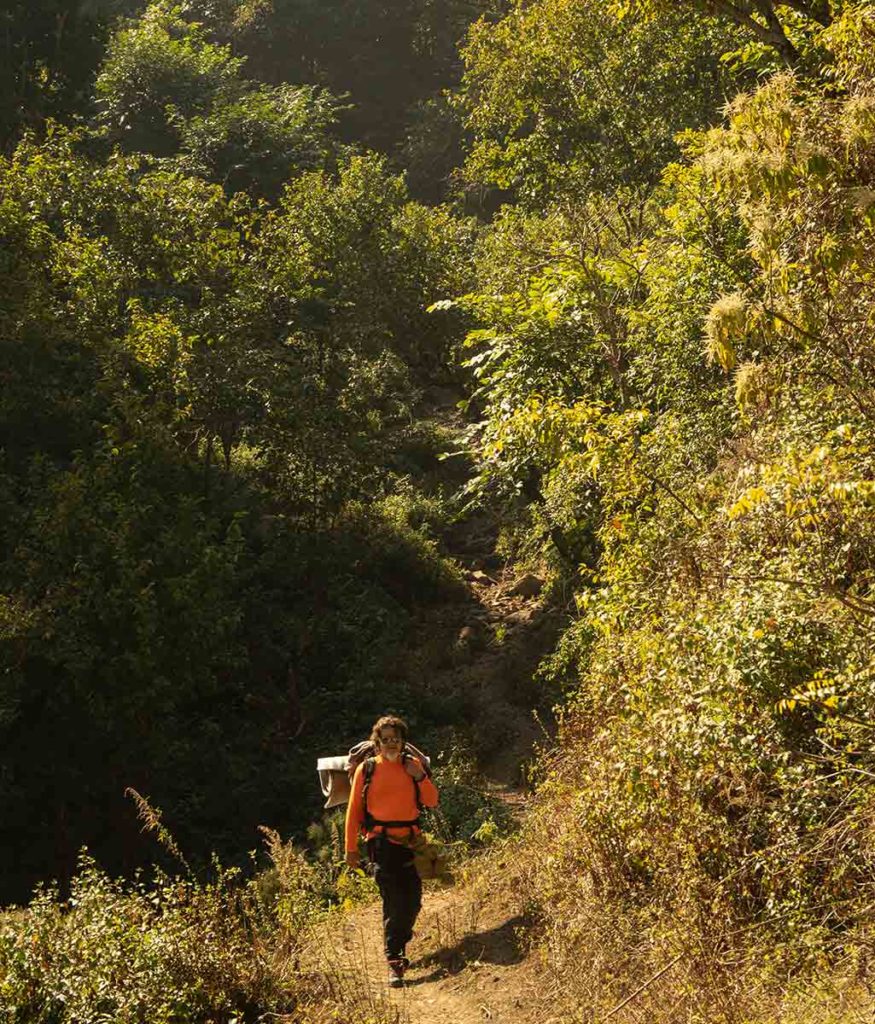

A partir de un punto, el conductor de la pick up dice que hay que seguir a pie. Un tortuoso camino a través de un desfiladero más apto para cabras que para personas. Un lento descenso a través de la espesura del bosque, en el que Jesús, mi compañero de viaje y yo, cargamos con todo lo imprescindible para pasar varias jornadas en compañía de los nómadas. De repente, al fondo del valle, entre la bruma y en medio de un claro en una zona boscosa junto a un río, aparecen los reflejos de los tejidos de las tiendas bajo las que se refugian los Raute. Para ellos, una parada más en una vida cuyo denominador común es el movimiento. Un continuo deambular marcado por tres factores: la madera, el clima, o la muerte de alguien.

La llegada al campamento, ante las miradas desconfiadas por nuestra presencia, me incomoda un poco. Me cuesta sacar la cámara de fotos a pesar de que las escenas que se presentan ante mis ojos son impresionantes. Bajo las tiendas observo el trabajo y escucho el sonido rítmico de hombres cortando, puliendo y dando formas, a trozos de troncos que poco a poco se convierten en objetos de utilidad para la vida diaria, básicamente cuencos, mesitas bajas y cajas. Objetos de madera, su principal fuente de riqueza, utilizados en su quehacer diario o para ser vendidos en algún mercado local, único momento en el que algunos miembros del grupo se mezclan con la población cercana.

Son un pueblo rudo que no acepta ayudas que vengan del exterior. Desprecian los medicamentos porque para eso están las plantas que brinda la naturaleza. Tampoco aceptan ni ropa convencional ni tiendas. Cualquier donación terminará vendida en algún mercado al que siempre llegan caminando a través de bosques y montañas. Como ellos dicen: ¿para qué viajar en coche o moto si tenemos piernas? Tampoco emplean los animales para llevar la carga.

Los hombres que llegan a los mercados están el menor tiempo posible ya que, además, no suelen ser muy bien vistos por el resto de la población. Su manera de vestir, cubiertos de tiras de tela y taparrabos envueltos a su cuerpo, y la falta de empatía hacia todo el que no sea del clan, les convierten en personas antisociales y ariscas. Y doy fe de ello porque en ningún momento me soltaron la más mínima sonrisa o gesto amable. No quieren mezclarse con culturas que les hagan perder una identidad adquirida durante siglos. Desde mi punto de vista, esa característica es digna de respeto y admiración. Pocos pueblos y culturas son capaces de no dejarse influenciar por el consumismo y la globalización que están terminando con las tradiciones y raíces de cientos de grupos étnicos del planeta

Hasta hace pocos años, en Nepal subsistían dos agrupaciones nómadas: Kusundas y Rautes. Desgraciadamente, los primeros no han podido soportar las presiones sociales y han terminado sedentarizándose para convertirse en agricultores.

Su alimentación se basa en el arroz, tubérculos e hierbas. Lo único que cazan son primates o macacos. Además, todo lo que cocinan es para comerlo al momento, porque lo que sobra no lo guardan, lo tiran. Por las tardes, las mujeres trabajan en enormes recipientes sobre las brasas, preparando lo que será la cena de esa jornada. También se las ve llevando sobre sus cabezas recipientes metálicos con los que transportar agua desde los riachuelos vecinos. Esta agua no es para beber, ya que nunca beben el agua de los ríos. Siempre hacen un pequeño pozo junto a éste para su consumo.

La autoridad la ejerce el jefe tribal. Él decide el momento de cambiar el campamento, dónde enterrar a un muerto sin que nadie más conozca el lugar, o da el consentimiento para que una pareja se case después de que los padres deciden con quién se unirán sus hijos. Los matrimonios son siempre consentidos entre Rautes, nunca con alguien que no pertenezca a alguno de los dos grupos en los que actualmente están divididos. Tampoco consienten escolarizar a los niños, ya que sería el principio del fin de su cultura.

Han sido cuatro días de convivencia con uno de los pueblos más fascinantes que he conocido. En mi memoria quedarán imágenes inolvidables de niños sobre puentes colgantes, de fuegos a los que parecían reverenciar como si de dioses se trataran, del amor de los mayores por los más pequeños, de aquella tarde en la que casi toda la comunidad miraba hacia lo alto de una de las montañas preocupados ante la tardanza de dos de sus cazadores… Pero, al igual que ellos, ha llegado el momento de levantar mi tienda bajo el puente colgante y desaparecer, de regresar a un mundo en el que la palabra nómada es casi un concepto del pasado.

Sin embargo, mis genes deben de llevar alguna información en común con la de los Rautes. Me resisto a cambiar y a seguir ese nuevo orden al que parece abocada la población mundial. ¿Cuánto más podrán soportar a la presión los auténticos duendes de los bosques del Himalaya?